Poderia ser sobre a forma. E, por tratar-se dela, ali inerte e encerrada, seria simples. Poderia sim, ser muito simples. E, por ser simples, poderia ser também simplório, concreto e curto em seu significado. Mas… Poderia não ser concreta a forma, também. E por ser abstrata, poderia ter qualquer significado, inclusive nenhum. Poderia? Sim. Nessa vasta possibilidade de signos, poderia não haver espaço para simplicidade. Não sendo simples, pode nem ser sobre a forma, afinal.

Pode? Pode.

Pode ser e não ser tudo isso, a um só tempo, reunido numa estética muito particular.

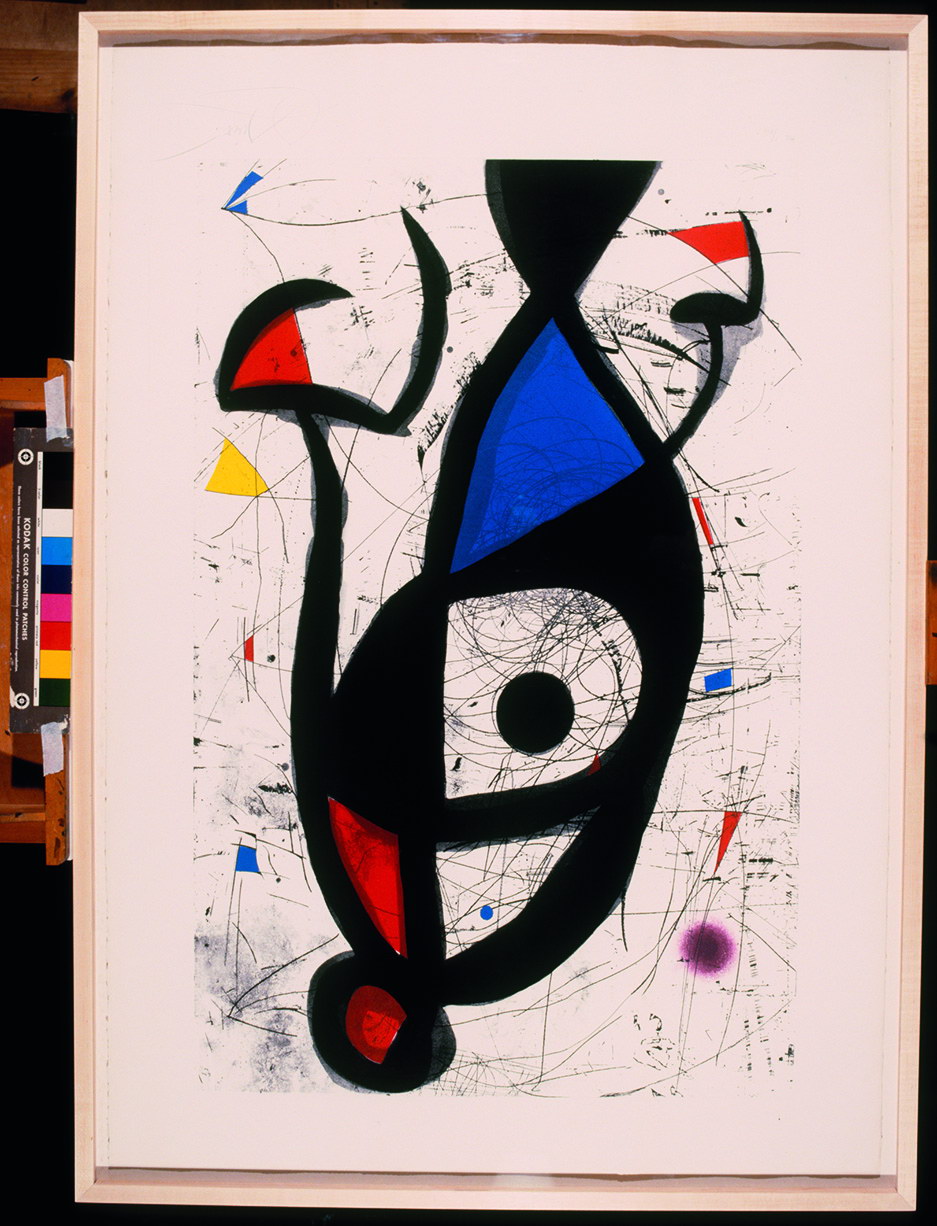

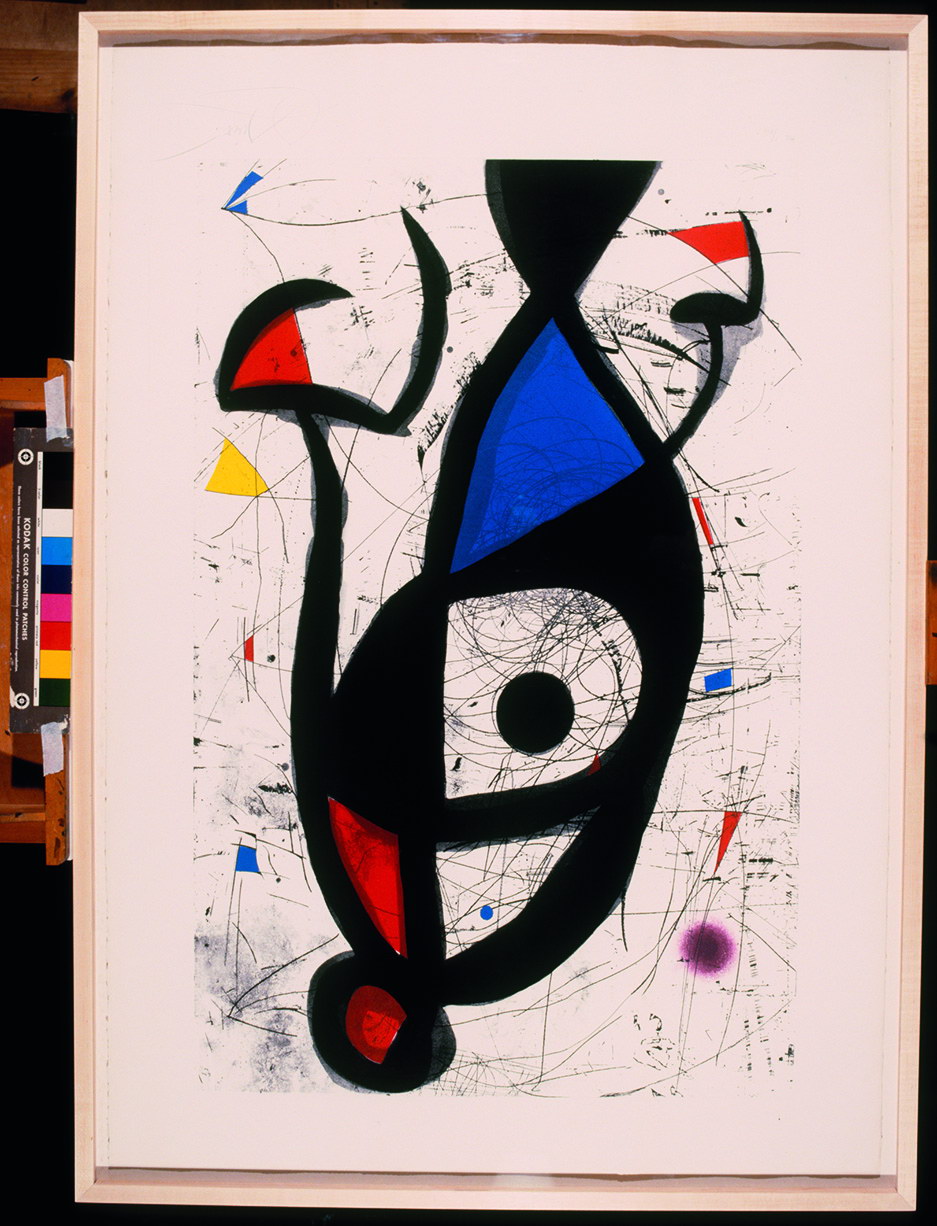

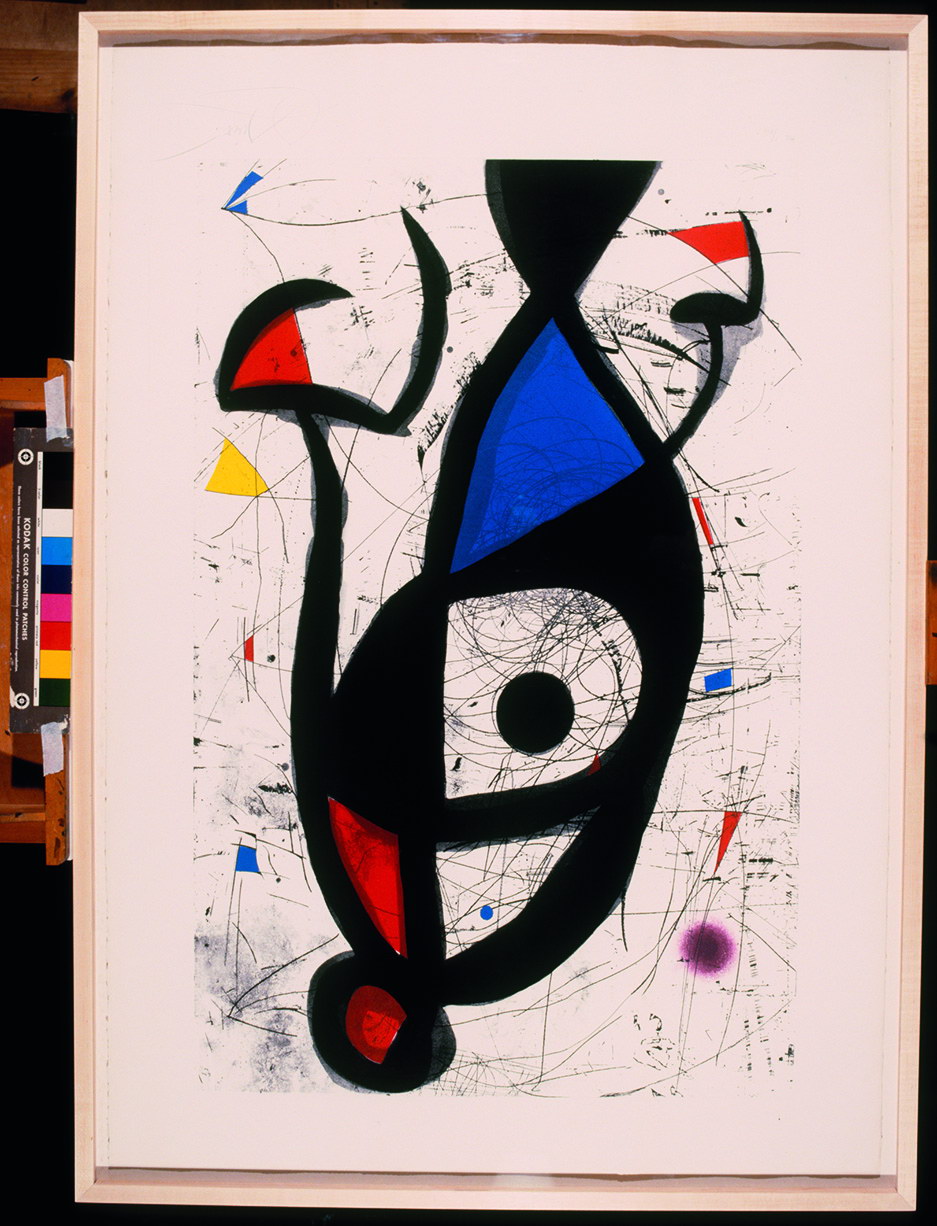

Joan Miró, o catalão que passeou por diferentes escolas e expressões da arte, não se preocupou em enquadrar-se. Quando quis responder às muitas questões sobre o que fazia, mudava o discurso aqui e ali. Abraçava a contradição; e nela, via beleza. Sua forma, suas cores, ora eram a principal força de seu trabalho, ora eram a negação do que ele representava. “A forma é nunca considerar a forma”, disse certa vez - e não disse de graça. Na produção de Miró, o cerne da arte é sempre um ponto muito além do que se vê.

Nascido em Barcelona, Joan foi um homem de mente inquieta. Sua arte não poderia ser diferente: flertou com as cores brutas do fauvismo, o nonsense do dadaísmo e a atmosfera misteriosa do surrealismo - e conseguiu a façanha de ser importante em cada um desses movimentos sem jamais pertencer a um deles. Sua obra é viva, lúdica, esteticamente forte, provocadora, anti-racional, iconoclasta. Mas acima de tudo, é livre. O catalão produzia porque acreditava na própria liberdade, na exata medida em que também confiava na liberdade de seus traços, para além do meio físico e dos marcos temporais. Para ele, objetos vivem, e o que eles plantam perduram mais que sua existência ou compreensão consciente. Não restam dúvidas da precisão de tal teoria: o artista sobrevive no imaginário coletivo com a força de um garoto. Prova disso é o sucesso que a mostra “Joan Miró - a força da matéria”, trazida ao Brasil pelo Instituto Tomie Ohtake, fez em São Paulo e em outras capitais do país. A exposição acaba de seguir para Santa Catarina - último destino antes de deixar o país. Lá, oferecerá a outros apaixonados pelo seu universo a oportunidade de nele imergir e nadar fundo. São 112 obras - pinturas, esculturas, desenhos e gravuras, além de objetos que o inspiraram e fotografias biográficas - divididas em três blocos cronológicos, que ajudam a entrever os caminhos que guiaram o gênio espanhol.

Ao contrário de muitos de sua geração, Miró teve uma vida longeva. Foram 90 anos; e no fim deles, havia riqueza, sucesso e o mérito devidamente reconhecido de ser um dos maiores do século XX. Não quer dizer, porém, que seus dias tenham sido sempre tranquilos. Joan sempre fora uma alma sensível, que desde a infância antipatizou com as regras e o modus operandi racional e sem graça da sociedade. Na escola, preferia gastar tempo entre rabiscos e outras coisas inventivas, particulares de seu próprio mundo, como colecionar pequenas pedras - o que lhe rendeu o pouco lisonjeiro apelido de “cabeçudo” por seus colegas, que o consideravam bobo demais para estar entre eles. O instinto artístico acabou por convencer o pai, Miguel, a permitir seu ingresso na Escola de Belas Artes de Barcelona aos 14 anos. Mais uma vez, não era seu lugar. A linguagem academicista não ganhou sua simpatia.

Reza a lenda que o rapazote vendava seus próprios olhos para fugir do viés figurativo e deixar a imaginação fluir. Tateava os objetos para se desobrigar da prisão visual. Dois anos, insuficientes para concluir o curso, pareceram tempo demais; e Joan desistiu. O pai, incomodado com a falta de rumo do menino, lhe arrumou um emprego burocrático numa drogaria. Foi a pior coisa para um jovem entediado e cheio de angústias: o ambiente opressivo da “normalidade” lhe levou a uma profunda depressão, agravada por severa crise de febre tifóide.

Doente, isolou-se numa fazenda da família nas montanhas da Catalunha, em Montroig. Foi lá que decidiu, a contragosto de seus genitores, que seu futuro era mesmo a arte. Anos mais tarde, uma de suas célebres frases viria a reforçar o peso de tudo que culminou nessa conclusão: “eu acredito que para fazer qualquer coisa no mundo é preciso sentir amor pelo risco e pela aventura. E, sobretudo, saber abrir mão daquilo que pessoas e famílias burguesas chamam de ‘futuro’”.

Recuperado e já de volta a Barcelona, Miró fez amizade com Francisco Galí, e começou a frequentar tanto seu ateliê quanto sua escola de artes. Foi só aí que foi feito o contato inicial com as vanguardas - e com a boemia - de jovens artistas como ele. Claro que encheu os olhos do guri que ainda não havia encontrado seu posto no mundo. Pouco depois, mudou-se para Paris, onde tudo isso era bem mais intenso. Parece que lá tudo aconteceu: conheceu Picasso, aprofundou-se na relação com escolas experimentais de arte, conquistou André Breton, ícone surrealista que se tornou seu fã - e mais tarde declarou que Joan era o mais surrealista de todos. Alternava verões na fazenda em Montroig e invernos na Cidade-Luz, produzindo mais que nunca. Porém, ao contrário de seus ébrios comparsas, Miró tinha a fome como alucinógeno catalisador de suas visões. Joan era retraído demais para animar longas incursões pela madrugada. Recebia pouca ajuda financeira dos pais - que acreditavam poder desencorajar o jovem pela falta de recursos, o que obviamente não funcionou.

Seus quadros, desafiadores e incompreensíveis para o grande público, vendiam bem menos que o necessário para lhe oferecer conforto. Por isso, o artista deixava que a escassez de comida, o frio e outras intempéries lhe abrissem “as portas da percepção”, como costumava chamar. Miró tinha essa necessidade de desconstruir, e desconstruir-se. Levava-se ao limite para enxergar o que não podia, sentir o mundo de um jeito único e intenso. “O que estou buscando é um movimento imóvel, algo que seria equivalente ao que se chama ‘a eloquência do silêncio’”, explicou, a seu modo enigmático, certa feita.

Apesar de não ter sido bem recebido (ou mesmo compreendido) mesmo nos nichos mais desprendidos, aos poucos sua aura esquisita e carismática conquistou não só um pequeno mercado como também admiradores ilustres - entre eles, ninguém menos que Ernest Hemingway. Um negociador de quadros chamado Jacques Viot ajudou-lhe a ter uma rotina financeira mais estável, o que permitiu passar um tempo na Holanda, em busca de novos ares. Foi lá que pintou as obras Interiores Holandeses I e II, e pôde desfrutar de um fim de década tranquilo. Casou-se com Pilar Juncosa, com ela teve sua única filha, Dolores. Voltou a morar em Paris, depois na sua amada Espanha, lugar onde realmente se sentia em paz. Cheio de hábitos peculiares, Joan costumava levar punhados de terra nos bolsos para se sentir mais próximo de seu lar quando viajava. A Guerra Civil Espanhola, em meados dos anos 30, atrapalhou seus sonhos de pacatez e fez mudar-se com família e tudo de volta à França. De lá, militou como pôde, denunciando os horrores da guerra em cartazes políticos e no painel O Ceifeiro - que figurou junto de Guernica, o célebre quadro de Picasso, na sessão espanhola da Exposição Internacional de Paris. Não tardou para que a Segunda Guerra Mundial fosse deflagrada, e uma nova mudança foi necessária graças à invasão nazista na capital. Só no início da década de 40 conseguiu voltar para casa, desiludido e temeroso que Hitler dominasse a Europa. A mágoa política foi, porém, bastante profícua criativamente. Algumas de suas mais oníricas obras vieram daí, com ênfase no simbolismo das estrelas e outros signos capazes de evocar sentimentos menos dolorosos - é de 41 sua obra mais importante, a Números e Constelações em Amor com uma Mulher.

Em 47, atendeu ao chamado do Hotel Terrace Plaza, em Cincinatti, para pintar um mural e, por tabela, passar uma temporada em Nova Iorque. Foi um ano inteiro, repleto de convites e contatos. Natural que a linguagem personalíssima de Miró conquistasse a América, o que não demorou. Voltou à Europa já consagrado, vencedor de prêmios importantes na década seguinte - o da Bienal de Veneza e o da Fundação Guggenheim são alguns deles -, e assim viveu até falecer no Natal de 1983. Foi exposto, ainda em vida e depois da sua morte, pelos principais grandes museus do mundo, e seus esforços por uma arte autêntica e vivaz são estudados até hoje.

A negação do plasticismo e da experiência rasa conviveu bem com toda a potência diversa do artista. Foram murais, pinturas, gravuras, desenhos, esculturas e até cenários para balés. Ora houve rigor técnico, ora houve uma espontaneidade autodesafiadora. Por muito tempo, abusou das cores fortes e agressivas; e já no fim da vida, tendeu ao preto-e-branco tanto quanto ao minimalismo.

Tantos rumos fizeram de Miró um eterno e incansável buscador. De si mesmo, do que sua alma representava, do que tinha capacidade de fazer, do que faltava no mundo, da própria profundidade. Falou mais de uma vez sobre seu interesse em “assassinar a pintura”, matar a arte óbvia - pois se é banal, não seria arte. E ser banal difere diametralmente de uma estética mínima, simbólica, que baseou parte das apostas de Joan. Sua relação com a ludicidade de um figurativo infantilizado só reforça um enorme universo interior cultivado desde tenra idade, a despeito da vontade apressada de uma sociedade monetária e endurecida. Sorte dos que se deixaram tocar por este discurso implícito, sutil, porém muito consciente. Afinal, decretou a sabedoria do gênio, “mais importante do que a obra de arte propriamente dita é o que ela vai gerar. A arte pode morrer; um quadro desaparecer. O que conta é a semente”.